Les Tanneries 2

Rester dans les clous sans accompagnement professionnel sur un chantier autogéré

Les Tanneries 2 sont un espace occupé par plusieurs collectifs à Dijon, en Côte-d'Or, ayant succédé au squat des Tanneries 1. Les Tanneries 1, qui avaient ouvert en 1997, ont négocié et obtenu en 2011 un relogement et un bail (de 12 ans, renouvelable) sur une parcelle de la ville. Le bâtiment des Tanneries 2 a été livré par la mairie avec une ancienne charpente métallique et des panneaux en béton pour façades. L'aménagement intérieur a été réalisé en autoconstruction entre 2014 et 2016 par des usager·es bénévoles, conformément aux normes d'accueil de public. Le lieu comporte une salle de concert, un espace d’activités autogéré (dortoir, grande cuisine, diverses salles, imprimerie, bibliothèque) et des habitations. A l'automne 2021, nous avons rencontré Mathilde, qui a été impliquée dans les groupes de travail liés à la construction de ce lieu.

Perrine et Ariane : Peux-tu nous raconter comment a émergé le projet des Tanneries 2 ?

Mathilde : A la fin des années 2000, la ville a voulu nous dégager des Tanneries 1. On avait mis en place un rapport de force, on s’est assis avec le maire de Dijon pour négocier l’avenir du lieu et on nous a dit que c’était envisageable de déménager. Il y a eu d’abord toute cette négociation politique sur les possibles puis une étape juridique sur le bail. Ensuite on a abordé les travaux et ce qui allait être faisable autour de ce bâtiment. On s’est accordés sur le fait que, pour accepter un déménagement, il fallait que la mairie et les élus répondent à nos conditions hautes, c’était notre consensus. Une des conditions était que les travaux qu’on avait faits dans cette usine pendant 10 ans devaient être pris en compte. On voulait un lieu dans lequel il n‘y avait pas à tout reconstruire, et aussi qui soit pérenne. Ensuite il y avait l’emplacement, on ne voulait pas être trop excentrés, et enfin l’autonomie politique et financière. On a posé ces conditions-là, ils ont accepté ! Au début on craignait une grosse scission entre nous autour des formes de légalisation, mais finalement il n’y a pas eu de gros dissensus.

Ils ont proposé ce lieu, une ancienne usine d’électro-mécanique [dont il ne restait pas grand chose], avec ce terrain vert à côté. On était un peu sous le charme mais en même temps c'était un carré de béton de 900 m2 au sol, il n’y a pas le niveau de confort des anciennes Tanneries. Ils ont donc proposé de faire des travaux pour que ça corresponde à peu près aux anciennes Tanneries. La mairie a dit qu’elle ne se rendait pas compte de ce que c’était les Tanneries, et nous a proposé de faire des plans. On a créé un groupe de travail avec une dizaine de personnes pour faire ça. Une des choses importantes dans les anciennes Tanneries, c’était qu’il y avait trois lieux séparés, une salle de concert, un espace autogestionnaire public un peu anarchiste et de l’habitat pour les concierges du lieu. On voulait que ces trois espaces perdurent, on pensait qu’ils allaient refuser. On a donc fait les premiers plans nous-mêmes, puis ils ont fait un appel à projets avec ces plans pour chercher un architecte. L’architecte n'était absolument pas en lien avec nous [elle n’est pas venue visiter les Tanneries 1]. On a cherché à prendre contact avec d’autres lieux qui ont eu des expériences similaires, mais ce n’était pas facile.

Ça coûtait très cher tout ça. La ville a d’abord estimé le projet à 900 000 € et a dit qu’ils allaient débloquer l’enveloppe. On s’est sentis surpuissants mais on était aussi très méfiants, ça faisait tellement d’argent. La mairie a dû remonter ses enveloppes à une totalité de 1 500 000 € pour le gros œuvre. Le second œuvre, c’est nous qui l’avons fait avec nos sous – c’était pas rien ça parce que toutes nos activités étaient à prix libre. On a donc organisé un appel à dons. Par chance, deux ou trois personnes qui étaient liées aux Tanneries venaient d’avoir un héritage et elles nous ont filé pas mal d’argent. On a récolté 40 000 € et on a pu engager les travaux. Je pense que ça nous permet aussi d’avoir notre légitimité le fait que la mairie ne nous ait pas filé d’argent pour l’aménagement. Ils ont juste fait le minimum et c’est nous qui avons financé le reste des travaux. La ville nous avait dit qu'on en aurait pour 300 000 € de second œuvre. On n'y connaissait rien mais on a dit qu’on pensait en avoir pour 80 000 €. Au final ça a dû être 100 000 €, un truc comme ça. Le premier chiffre que tu donnes est déterminant, même s'il est arbitraire : ça donne tout de suite une sorte d'échelle, d’ordre d’idée auquel se raccrocher. Ça conditionne les pratiques de récup’, d’achat et les demandes de financement.

Quand on a récupéré le bâtiment en 2014, tout ce qui est en terre (les cloisons des espaces d’activité et d’habitation), ça n’existait pas, il y avait les murs porteurs en béton, une dalle, et on a fait tout le reste. On a dû se mettre aux normes avec un bureau de contrôle. Il y a eu une première étape de chantier prise en charge par la ville sur la salle de concert. On voulait que ça reprenne vite, c’était une de nos manières de gagner un peu d’argent. C’était plus facile d’appuyer là-dessus politiquement que pour la partie autogestionnaire, peut-être plus dure à assumer pour la ville. Ensuite il y a eu deux ans de travaux sur l’espace d’activités, puis en 2019 on a attaqué la partie habitation. On a commencé par les murs en briques de terre crue. On a profité des anciennes Tanneries pour faire un chantier de fabrication de briques en 2014, avant de monter les murs en briques en 2015. On avait fait une formation d’une semaine avec les gens qui étaient passés à CRAterre [Centre de recherche sur la construction en terre crue, CRAterre est une association et un laboratoire de recherche de l'Ecole d'Architecture de Grenoble : www.craterre.org].

Notre bilan, c’est qu’il y a eu peu de travail à faire dans la partie salle de concert et que du coup on la trouve un peu impersonnelle. Alors que les autres parties on a pu les aménager un peu à notre manière, même si c’était beaucoup de boulot. Et par le biais du chantier collectif les gens ont pu mieux s’approprier le lieu.

C’est chouette de voir comment dans nos milieux on en vient à être confronté à des choses auxquelles on n’a jamais été confrontés dans le milieu professionnel. Et avec tout notre réseau, tous nos savoir-faire, la solidarité et la transmission entre collectifs, on y a cru.

Comment avez-vous géré le respect des normes ERP ?

Quand on s’est décidés à faire les cloisons en terre-paille, on s’est rendu compte qu’en termes de normes ça allait être tendu : il fallait que certains murs soient coupe-feu, etc. On a rencontré quelqu’un qui travaillait dans un bureau de contrôle de la construction, par hasard à un concert. Ça nous a aidés, mais ça nous a pris énormément de temps pour comprendre ce qu’on pouvait faire ou pas. Plutôt que de prendre en compte des raisons thermiques ou esthétiques, on a dû faire nos choix en fonction des normes de sécurité et des exigences coupe-feu. C’est uniquement la question des normes qui nous poussait à choisir tel ou tel matériau. Donc au final, le bâtiment c’est un mix de techniques. Ça a été une découverte pour nous toutes ces normes, et le lobbying au niveau des matériaux utilisables dans ces cadres normés. En découvrant ce monde horrible des laboratoires qui approuvent ou pas certaines techniques de construction en fonction des intérêts économiques, je me disais qu’il faudrait qu’on mène des luttes dans ce domaine. Ça fait des absurdités : tel procès-verbal passe, mais tel autre ne passe pas, juste parce qu’il est mis en œuvre en autoconstruction et qu’il n’y a aucun intérêt économique à approuver ces techniques.

Comment s’est passé le chantier ?

Quand on a commencé le déménagement, en 2015, le quartier autogéré des Lentillères battait son plein. On s’est sentis très isolés pendant deux ans, on s’était éloignés des luttes pour faire du chantier. Il y avait tellement de boulot que pour les gens, c’était dur de se projeter. En plus, il y avait une suspension des activités : on est arrivés dans un endroit vide où on ne pouvait pas encore organiser de choses. On a eu du mal à réunir beaucoup de monde des anciennes Tanneries autour de ces chantiers aux Tanneries 2. On s’est demandé si on n’était pas en train de faire quelque chose de trop important par rapport au nombre qu’on était. A un moment on a quand même choisi de reprendre les activités avant que les contrôles sécurité soient passés, il y a eu du chantier en parallèle d’autres activités, et ça a très bien marché. Ça a ramené de la vie et ça nous a fait du bien. Quand t’es dedans, tu as tellement la tête dans le tunnel que tu n’as jamais de moment de recul où tu te dis : wahou j’ai appris tout ça ! Tu ne vois que l’étape suivante et ce qu’il reste à faire.

Qui venait pour combien de temps sur ces chantiers ?

Il y a des situations où quelqu'un qui passe brièvement veut nous aider. Même si je veux laisser de la place à ça et que je crois en la rencontre par le faire ensemble, des fois ça crée des tensions d’accueillir tout le monde n’importe quand, n’importe comment. S’il y a trop de monde ou que certains arrivent deux heures après les autres, tu dois réexpliquer sans cesse et être derrière les gens alors que tu as l’impression de leur avoir déjà dit. Ça demanderait une espèce de ligne : « non, je suis désolée, t’as hyper envie d’apprendre mais tu es là juste trois heures et je peux pas sans cesse expliquer ». C’est dur, mais ne pas le faire c’est épuisant, j’ai frisé le burn-out plusieurs fois. A la fois tu veux avancer, et à la fois tu veux bien accueillir, c’est épuisant. Et en même temps c’est des moments d’une richesse sociale énorme.

C’est très compliqué, tu oscilles entre des moments où t’as l’impression d’infantiliser les gens et des moments où tu veux lâcher prise et faire confiance au gens – mais des fois tu dois démonter parce qu’un mur est tout penché alors que t’avais dis de mettre une ficelle, et qu’on te répond : c’est chiant, ça prend du temps ! Avec la tradition anti-autoritariste qu’on avait, on ne voulait pas du gros contremaître qui gère le chantier, mais il y avait quand même un niveau d’exigence qui faisait que des fois on repassait derrière, presque en cachette. C’était la tension entre la dimension d’apprentissage et l’exigence que le lieu soit clean et pérenne.

Des gens comme moi qui n’ont pas de diplôme mais une forte expérience de chantier, on se retrouve dans un entre-deux pas agréable. En fait tu encadres tes potes et ce n'est pas clair. T'as envie que ce soit accessible et en rendant ça accessible, c’est comme si tu perdais en crédibilité ou en reconnaissance. Il y a une sorte de tension là-dedans. Puis c’était dur de combiner le fait d’être une femme et d’utiliser de la terre. La terre, c’est beaucoup moins reconnu comme savoir-faire que la charpente par exemple, mais c’est pourtant assez complexe. Avoir quelqu’un de l’extérieur avec un savoir-faire spécifique, c’est peut être mieux. Des fois, j’aimerais faire du chantier et je me retrouve à l’encadrer, à expliquer comment faire, où sont les choses. A la fin, ma technique c’était de répartir les tâches en différents chantiers, en petits groupes stables qui apprennent et finissent par se gérer. Il faut savoir formaliser les enjeux. Soit on est là pour apprendre, soit il faut finir ce mur, soit un peu les deux en même temps, mais il faut réussir à le dire à l’avance pour éviter la frustration.

Ce qui est épuisant aussi, c’est le rapport genré. Il y avait huit mecs avec moi et ils avaient beaucoup moins de notions de soin et d’accueil que quand on fait ça entre copines. Je pense que le fait d’être une femme donne aussi un autre rapport aux exigences – ça a été un point de tension sur les chantiers où j’étais la seule femme. J’ai beaucoup appris à faire du chantier dans un lieu collectif féministe dans le Trièves, c’était des chantiers en non-mixité. Les personnes là-bas prévoient beaucoup et sont hyper formalistes, elles veillent à créer une équipe, à ce que personne ne soit perdu·e. C’était un cadre d’apprentissage hyper précieux.

Comment se partageaient les tâches d'organisation du chantier ? Les repas, par exemple,c’était une des personnes du groupe de travail qui s’en chargeait ?

Les bénévoles tournent sur toutes les tâches : vider les toilettes sèches, faire à manger, faire du chantier. C’est vraiment le modèle de l’autogestion. On a des tableaux de tâches, parce qu'on est quand même peut-être un peu plus formalistes que d’autres squats. Nous, l’équipe de coordination, on évalue les besoins et les différents postes. On fait des réunions de chantier tous les matins ou tous les soirs pour prévoir les besoins. On essaie de dire aux gens qui viennent sur le chantier qu’il faut venir a minima à la journée. Pour les repas, il y a un prix libre mais on n'est jamais à l’aise avec le fait qu’on demande de l’argent aux gens alors qu’ils nous donnent leur force de travail. On doit avoir fait les courses du chantier, éventuellement avoir préparé des recettes, puis il y a une équipe dédiée à la cuisine.

On n’a pas un fonctionnement associatif, on vient plus de l’univers des squatteurs, des punks, qui fait qu’il n’y a pas de séparation entre les sphères. C’est ça qui est excitant, et en même temps, sans limites. Par exemple, quand tu organises un chantier, tu le coordonnes, tu le prépares, tu y participes, tu cherches de l’argent, tu vas faire les courses, tu prépares à manger, tu organises la projection du soir... Je n’arrête pas de faire des parallèles avec le monde professionnel, où tout me semble plus séparé. C’est ça qui fait la force et le côté épuisant d’un projet comme le nôtre.

C’est compliqué de faire tourner les charges, ça implique un niveau de transmission aussi. Je trouve aussi que la question de ton équipe change beaucoup de choses. Le niveau de confiance que tu as, c’est important : avec mes coéquipier·es, c’est des niveaux d'engagement où je sais que si une personne dit qu’elle va faire quelque chose, elle va le faire. Dans ce milieu où personne n’est payé c’est pas évident et c’est quand même fort. Par contre ils ne le feront pas comme tu le ferais, ça demande beaucoup de travail sur toi, mais au moins ils le font. C’est trop bien d’avoir des équipes de gens comme ça, en qui tu as hyper confiance.

Et qui décide ? Quels liens entre connaissance et prises de pouvoir ?

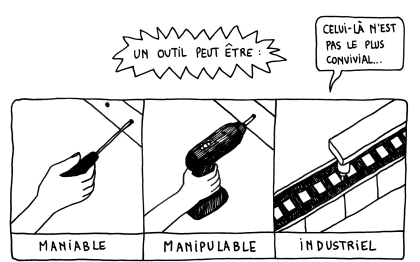

Comment prendre des décisions dans des projets qui se veulent autogestionnaires et horizontaux ? Comment penser l’articulation entre l'équipe coordinatrice, qui a accès à des questions techniques notamment, et l’équipe usagère du lieu, qui ne capte pas tous les enjeux techniques ? En tant que coordinateur, des fois tu te rends compte en cours de route que quelque chose ne va pas être jouable techniquement. Du coup, dans ton idéal horizontal, tu te dis : faut-il toujours leur en parler ? Mais en même temps, pour le cercle élargi, quand tu as toujours de nouvelles informations, tu n’écoutes plus et tu t’en fiches un peu.