L'ACA, marginale ?

Une sociohistoire de l'autoconstruction rebelle en France. Partie 1 sur 3

Bienvenu.es dans cette courte collection, où nous allons nous intéresser à la pratique de l’autoconstruction accompagnée : la tension entre (mise en) marginalité et norme, et aux groupes pionniers qui l’ont portée.

De quelle marge de manœuvre disposent les individus et organisations qui revendiquent l’autoconstruction comme pratique à la marge, critique d’un système de construction hégémonique porté par l’État et la grande industrie ? Comment ont-ils décidé de se positionner par rapport aux institutions publiques, soit en intégrant les processus institutionnels soit en les contournant, et comment ces positions vont transformer les mouvements et leurs pratiques?

Chaque article sera chapeauté par une introduction basée sur une recherche historique et bibliographique. Des entretiens avec des professionnel.les (de la construction terre, des Castors, des Compagnons Bâtisseurs) apporteront ensuite une perspective opérationnelle et contemporaine sur les dynamiques d’autoconstruction étudiées.

Dans cette amorce, on discutera du développement des normes du bâti en France, ce qui par conséquent va entraîner une mise en marge de l’autoconstruction accompagnée ; pour nous en parler, nous avons interviewé Jean Goizauskas, de l’association TERA et Confédération de la construction en terre crue, ainsi que ancien chercheur à l’École des Mines de Paris.

Dans la plus grande partie des civilisations humaines, l’autoconstruction a été la norme. On construisait par soi-même, généralement en communauté et sans avoir une formation spécialisée, pour répondre à la nécessité de créer des espaces - un abri pour la nuit, une salle commune, un lieu d’apprentissage, de travail ou de convivialité. On construisait avec des matériaux peu chers, du fait de leur disponibilité dans le paysage proche, et très souvent réutilisables - en France : la terre crue, la pierre, la paille. Ces techniques de construction se sont transmises de génération en génération, se développant et s’adaptant à partir des ressources disponibles et des modes de vie des habitant.es et constructeur.ices. Ces conditions ont produit une diversité de styles architecturaux, propres à leur territoire et leur histoire uniques, vernaculaires [1]. En linguistique, “vernaculaire” renvoie à la langue parlée dans une communauté. Appliqué à l’architecture, le terme fait de l’acte de bâtir un acte convivial et culturel, partagé et accessible, évoluant constamment dans sa forme et son usage, comme la parole. De nos jours cependant, le fait de construire par soi-même est soit de plus en plus rare, soit invisibilisé là où la pratique est toujours présente - dans les pays dits en développement, les constructions de personnes sans domicile fixe ou de gens du voyage, les zones rurales [2]. La pratique de l’autoconstruction semble toujours davantage liée à une situation de marginalité : c’est d’abord la précarité économique qui engendre ce contournement des nouvelles règles du bâti.

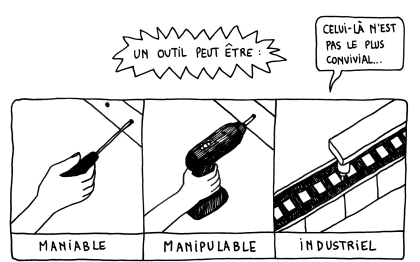

Aujourd’hui en France et en Europe, le bâtiment est une industrie extrêmement réglementée. La conception est devenue toujours plus complexe, passant du savoir-faire du maçon à la technique de l’ingénieur et de l’architecte. Ce processus vient de l’industrialisation des matériaux du bâtiment et du taylorisme des tâches du chantier, accéléré par la reconstruction massive de l’après Seconde Guerre mondiale. Les politiques publiques de reconstruction subventionnent l’emploi généralisé de matériaux comme le béton, dans un souci de gain de temps et d’efficacité. Les matériaux arrivent préfabriqués sur le chantier, avec une recette et un mode d’emploi standardisés. La main d'œuvre sur le chantier n’est plus constituée d'artisans et de maçons mais d’ouvriers du bâtiment, une déqualification du travail qui nécessite un plus grand encadrement, par un ingénieur ou un architecte. Entre la perte de savoir-faire des constructeurs, la rationalisation et la segmentation de toutes les tâches de la conception au chantier, se pose la question de la responsabilité en cas d’effondrement du bâtiment. La loi Spinetta entre en vigueur en 1978 et impose à chaque intervenant (constructeur, architecte, ingénieur, maîtrise d’ouvrage…) d'être muni d’une assurance : la responsabilité est ainsi transférée de la main d'œuvre aux assureurs. Ces derniers deviennent dès lors des acteurs majeurs du secteur du bâtiment. Les métiers liés au bâtiment deviennent plus segmentés et étanches - là où auparavant une même personne pouvait prendre en charge plusieurs lots il faut maintenant une entreprise ou artisan spécialisé pour chaque lot, puisque les assurances fonctionnent ainsi. Les normes liées aux matériaux deviennent également plus strictes, calculant l’assurabilité à partir d’un ensemble de normes et de standards toujours plus nombreux, notamment les Eurocodes, homogénéisés entre les Etats de l’Union Européenne à partir des années 1980 [3]. Les matériaux davantage transformés sont plus faciles à encadrer puisque leur comportement varie moins. Les outils utilisés pour calculer la performance des matériaux sont d’ailleurs basés sur des matériaux comme le béton, et les coûts d’assurance deviennent de ce fait impossibles à assumer pour des petits producteurs [4]. C’est ainsi que l’industrialisation et les grandes politiques publiques marginalisent progressivement l’autoproduction.

L’autoconstruction accompagnée (ACA), quant à elle, peut sembler paradoxale : un accompagnement technique en vue d’une reprise d’autonomie, depuis la technique elle-même. Il s’agit de transmettre et “désacraliser” les connaissances techniques tout en remettant en question le positionnement encadrant.e/encadré.e pour que les savoirs et savoir-faire soient réellement (ré)appropriés. Il faut aussi questionner les outils et matériaux utilisés pour rendre leur pratique accessible à tou.te.s. Bien que les cadres assurantiels forcent à nommer des maîtrises d'œuvre et d’ouvrage, il est enfin nécessaire de remettre en question le format même du chantier conventionnel, qui se base sur une division stricte et hiérarchique des tâches. Le format de l'accompagnement, à la différence de la seule autoconstruction, peut alors permettre de nommer un.e technicien.ne assumant la responsabilité de la qualité de l’ouvrage, ce qui ouvre la possibilité de l’assurer.

La pratique de l’autoconstruction accompagnée se développe largement dans les marges des systèmes dominants de salariat et de production du bâti. Les pionniers de l’ACA en France (les Castors, les Compagnons Bâtisseurs) autoconstruisent dans le contexte d’après-guerre pour répondre aux défaillances de “l’État-providence”, militant pour une alternative à la construction conventionnelle qui soit solidaire et non-précaire. Aujourd’hui, des artisan.es et des associations comme la Fédac (Fédération des Accompagnateur.ices à l’autoproduction et à l’entraide dans le bâtiment) prolongent les voies ouvertes par les Castors et les Compagnons Bâtisseurs.

Suivant ces réflexions, nous avons échangé avec Jean Goizauskas, qui travaille actuellement avec l'association TERA et la Confédération de la construction en terre crue, deux réseaux qui rassemblent des professionnel.les de la construction terre à l’échelle régionale et nationale afin de valoriser le matériau et les savoir-faire ainsi que structurer la filière. Il a rejoint ces associations pendant ses recherches au sein du Centre de Sociologie de l'Innovation (CSI - PSL/Ecole des Mines), qui portaient sur la pierre sèche et la terre crue comme pratiques constructives en voie de consolidation. Nous allons nous intéresser, dans ce premier article, au processus de structuration de la filière terre face aux normes et obstacles imposés par le monde du bâtiment conventionnel.

Margherita : Avant de commencer tes recherches, quelle était ta formation? Comment en es-tu arrivé au sujet de la construction en terre crue?

Jean : J'ai d’abord fait des études d'ingénieur dans le secteur du bâtiment, mais je ne voulais pas bosser pour une grande entreprise comme on nous destinait à le faire. J'ai eu l’opportunité de faire un service civique dans une association de valorisation du travail de l’architecte André Ravéreau, ALADAR (Association Les Amis D’André Ravéreau). André avait déjà 97 ans quand je suis arrivé chez lui, au milieu de l'Ardèche.

Dès les années 1950, il a formulé l’idée d’une architecture “située”, inspirée par des voyages qu'il avait faits dans la région du M’zab, en Algérie. La région était déjà connue pour son architecture et son urbanisme vernaculaires, qui permettaient d'habiter dans le désert avec des dispositifs constructifs relativement simples mais astucieux. C'est très inspirant de voir comment les habitant.es construisent sans architecte, en créant parfois des objets assez techniques. Ravereau s'est basé sur ces pratiques constructives pour écrire un livre intitulé Le M’Zab, une leçon d’architecture. Il a paru dans les années 1950, où l’on n’utilisait pas encore certains mots techniques qui sont apparus avec le Club de Rome [un groupe de réflexion international réunissant des expert.es de différentes disciplines, hauts fonctionnaires et industriels, dans le but de faire face aux problèmes sociétaux. La première rencontre en 1968 a donné lieu à la publication d’un rapport qui met en avant les dangers de la croissance démographique et économique illimitée]. L’ouvrage Du local à l'universel retrace l’itinéraire et la pensée de Ravéreau depuis ses études d’architecte.

C'est par ALADAR que j'ai rencontré le réseau Ecobâtir, une association qui s'est structurée au début des années 2000 autour de la construction en terre crue, pour rapidement développer une vision transversale à toutes les techniques de construction [le réseau a pris fin en 2022]. Samuel et Constance Dugelay étaient venu.es y faire une présentation sur la normalisation de la construction en terre crue (voir l'entretien avec Samuel sur notre page ressources). En tant que diplômé sorti d'une école d'ingénieur, où le poids de la norme est très fort, ça m'a bien interpellé de voir des personnes se regrouper en collectif pour changer la norme. J'ai appris le fort enjeu écologique et politique qui existe derrière chaque norme, et j'y ai aussi vu un enjeu politique et social plus large. Je me suis inscrit à un master au Muséum National d’Histoire Naturelle intitulé “Dynamique des territoires et des sociétés”, avec l’idée de faire un mémoire sur le sujet de la normalisation de la terre crue. L’enseignant-chercheur qui m’a accompagné pour ce mémoire, Léo Mariani, m’a tout de suite dit que le sujet pourrait intéresser le Centre de Sociologie et de l'Innovation, que j'ai eu la chance de rejoindre par la suite.

Tu travailles avec la Confédération de la construction en terre crue depuis quelques années pour ta recherche sur l’institutionnalisation de la terre crue. Tu es aussi devenu coordinateur de l’association TERA. Tu peux nous expliquer le rôle et le positionnement de TERA ?

TERA organise actuellement les Vendredis du Pisé, des rencontres professionnelles autour des guides de bonnes pratiques, qui sont les documents de référence selon la Confédération de la construction en terre crue [confédération composée de 8 associations régionales ou nationales, ainsi que de 3 fédérations syndicales, avec l'objectif de fédérer et représenter les professionnels de la construction en terre crue, promouvoir le matériaux et soutenir la recherche]. Contrairement à la région parisienne, la majorité des travaux en Auvergne-Rhône-Alpes concernent la réhabilitation de bâtiments qui sont déjà en terre crue. Ce sont essentiellement des habitant.es qui constatent qu’ils et elles vivent dans une maison en terre crue et qui vont en aval chercher des personnes qui savent travailler ce matériau, sans forcément les trouver. C’est important de porter ce sujet de la terre crue avec les savoir-faire qui vont avec. Il arrive qu’il y ait des aberrations, parfois des entreprises de maçonnerie conventionnelle font des enduits en ciment pouvant causer des sinistres très graves car ils bloquent les échanges hygrométriques, causant des accumulations d’eau dans le mur avec les dégâts qu’on peut imaginer. Ces malfaçons entretiennent l’image que la terre crue ne tient pas, alors que c’est dû à une méconnaissance du matériau.

On a parfois l’impression, en parlant de construction en terre crue, de réinventer l’eau chaude. C’est le cas pour beaucoup d’associations qui veulent réintroduire des pratiques moins industrielles et plus artisanales. Est-ce que tu as creusé ces questions lors de tes recherches ?

L’historien de la construction André Guillerme a écrit sur ce sujet dans le livre Bâtir la ville (1995), où il raconte le processus progressif d’industrialisation des matériaux de construction. Après la Seconde Guerre mondiale, la nécessité première était de reconstruire le plus rapidement possible. Plus les matériaux étaient industriels et plus ils semblaient répondre à l’impératif de reprise économique. Les politiques industrielles sont plus mécaniques et plus simples à mettre en œuvre, la rationalisation du travail simplifiant les économies d’échelle.

Au nom de ce qu’ils estiment être le progrès technique, on a constaté une alliance de l’État, des industriels et du milieu académique autour de cette politique industrielle, scientifique et normative. Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) est créé dans les années 1950, puis l’Agence qualité construction (AQC) dans les années 1980, pour prévenir les désordres dans la construction. L’appareil normatif se structure autour d’une philosophie des risques fondée sur une connaissance préalable de la matière première qui n’est valable qu'avec des matériaux standardisés. Ce sont ainsi les nombreuses recherches financées sur le béton en France dans les années 1950 qui ont fourni tous les chiffres permettant la justification des matériaux. La création de l’appareil normatif et l’industrialisation de la construction font partie du même geste.

C’est par le même processus que les pratiques artisanales sont mises de côté. L’industrialisation fait baisser les coûts du travail en même temps qu’elle rend les emplois moins qualifiés. L’utilisation du béton demande des savoir-faire moins importants, la recette étant déjà prête.

Il faut également souligner le rôle de l'éducation, avec la création d’organismes de formation après la Seconde Guerre mondiale. Auparavant, l’apprentissage d’un métier dans le bâtiment (et non de compétences isolées) se faisait par le compagnonnage et le tour de France, avec un long parcours au sein de différentes entreprises. “L’industrialisation” de l’apprentissage fait entrer dans des salles de cours des personnes plus nombreuses pour des missions plus définies.

Il faut garder à l’esprit que le déclin voire l’abandon des pratiques artisanales a été un choix des politiques publiques, influencé par un lobbying industriel et par une certaine idée de la modernité, alors que le pays sortait de la Seconde Guerre mondiale. Mais c’est un processus qui remontait déjà à la fin du XVIIIème siècle où les corporations artisanales avaient été démantelées par la loi Le Chapelier (1791). C’est un peu cette forme de transmission de savoir-faire et de reconnaissance entre pairs que la Confédération Terre Crue cherche à réactualiser, le fait que les gens se reconnaissent entre eux et se garantissent ainsi.

Qu’est-ce qui fait qu’il y a un retour d'intérêt pour ces pratiques?

Le réseau Ecobâtir portait l’idée que la révolution industrielle est une parenthèse à l’échelle de l'histoire de l’humanité, qu'il y avait des choses avant qui ont très bien marché. Mais ça n’est pas si simple de réinventer l’eau chaude, comme tu l’as exprimé. Car les raisons pour lesquelles on s’intéresse à ces techniques de construction aujourd’hui sont diverses. Les différents acteurs n’ont pas les mêmes ambitions politiques et ne s'adressent pas aux mêmes personnes.

En 2018 est lancé en Île-de-France Cycle Terre, un projet de réutilisation et valorisation des terres excavées non polluées pour la construction de nouveaux quartiers du Grand Paris. Cela marque un cadrage particulier autour de la construction en terre : là où on pouvait d’abord parler de “matériau local et écologique”, on évoque désormais davantage le “recyclage” et “l’économie circulaire” (avec l’idée de “gâchis” lorsque les terres sont excavées et non utilisées, donc considérées comme du déchet).

Les acteur.ices utilisent différents types de vocabulaire pour distinguer leurs pratiques et les valeurs dont elles sont porteuses. Certain.es utilisent par exemple les termes “terre crue non stabilisée”, tandis que beaucoup d’entreprises parlent de construction en terre alors qu’elles utilisent des sacs de terre avec des adjuvants chimiques brevetés et inconnus du grand public. Beaucoup te diront que ça n’est pas de la construction en terre et seront vigilant.es à délimiter ce périmètre dans leurs mots, écartant ceux et celles qui utilisent le mot “terre” sans y mettre les mêmes valeurs et qui promeuvent un monde du travail qui n’est pas celui qu’ils et elles veulent défendre. Ces grandes entreprises veulent simplement changer la couleur des murs et récupérer des subventions publiques -c’est du greenwashing. On parle même de brownwashing pour signifier l’idée qu’on colore des murs en marron pour donner l’impression que c’est « plus naturel » !

Les entreprises qui vendent des sacs de terre sans adjuvant chimique ni ciment existent par ailleurs, mais cela pose déjà question puisque la terre est un matériau gratuit que tu peux prendre sur site et transformer toi-même.

Ces acteurs semblent accaparer facilement les subventions publiques. Quel est le rôle de ces subventions publiques dans nos capacités à bâtir ? Et quel est le lien avec les normes du bâtiment ?

Avec la Confédération terre crue et un bureau de conseil, nous avons mené en 2022-2023 une étude intitulée “Terre de métiers” et qui constitue un diagnostic sur la transmission du savoir-faire. Une partie de l’étude est consacrée aux discussions avec les habitant.es et aux manières de les convaincre de faire le choix technique du matériau terre. Ce qui ressort beaucoup, c’est le blocage absolu au niveau des subventions, vécu comme un obstacle créé par les institutions.

Il existe en France un fort cadrage institutionnel autour de la loi Spinetta, entrée en vigueur en 1978 et qui demande à chaque intervenant.e (constructeur.ice, architecte, ingénieur.e, maîtrise d’ouvrage…) d'être muni.e d’une assurance. Il y a plusieurs façons d’être assuré.e, soit en “techniques courantes”, soit en “techniques non courantes”. Les techniques courantes sont celles qui ont fait l’objet de règles professionnelles ou d’une norme DTU [document technique unifié, textes issus de consensus entre professionnel.les qui spécifient les règles de l’art concernant un matériau et qui sont ensuite validés par la Commission générale de normalisation du bâtiment]. Certaines normes sont reconnues par l’AQC, l’agence qui rassemble notamment les assureurs, le CSTB et des organismes professionnels représentant les différents acteurs de la construction. On dit qu’il n’y a qu’une obligation d’assurance et pas une obligation de suivre les normes, mais on voit bien que les deux sont liés. On peut parler d’une “normalisation molle”.

Pour se faire assurer sur des techniques “non courantes”, les constructeur.ices devront mener une négociation avec leur assureur en démontrant qu’ils et elles ont déjà fait un ou des chantiers et qu’il n’y a pas eu de sinistres. L’assurance peut aussi reconnaître que le secteur du bâtiment est en train de changer et qu’il va falloir être capable de couvrir ces techniques constructives. Mais il faut bien des premières personnes assurées avant de pouvoir en assurer d’autres.

Est-ce que les certifications peuvent être une façon de percer ces barrières assurantielles ?

En effet, il y a un lien entre assurance et certification. Pour se faire assurer, il faut d’abord justifier qu’on est capable de faire le métier auquel on prétend, par exemple en s'inscrivant dans une des 18 chambres des métiers et de l’artisanat. On peut faire reconnaître l’expérience acquise par des stages ou par des formations. Le RFCP (Réseau français de construction en paille) a créé des règles professionnelles pour la paille, adossées à une formation appelée Pro-Paille. On observe la même logique pour la filière de la pierre sèche, qui a créé des règles professionnelles puis un certificat de qualification afin de faire reconnaître le métier.

Au sein de la Confédération de la construction en terre crue, nous travaillons à développer une certification participative. C’est une manière de se certifier les un.es les autres, et pas seulement en fonction d’une formation et d’un examen. Le principe est que la certification ne soit pas faite par des personnes extérieures qui n’ont jamais fait de terre crue, qui viennent juste pour cocher les cases, mais vraiment par les détenteur.ices de ce savoir-faire. Cela permet de sortir d’une approche privative de la certification pour refonder la confiance sur la base des rapports interpersonnels.

Peut-on parler de la création de contre-propositions, ou même de contre-institutions, qui veulent remettre en question la manière dont les grandes entreprises et institutions structurent la filière du bâtiment ?

C’est compliqué, car il y a des entreprises qui sont épuisées des normes, des subventions et de tout le reste, mais tous ces dispositifs ont aussi été créés pour répondre à des problèmes qui les concernent. La loi Spinetta est intervenue à un moment où il y avait des sinistres et des litiges dans tout le secteur du bâtiment. Il y a toujours beaucoup d’escroqueries et l’assurance permet aussi de protéger les habitant.es de la ruine.

Ce que j’apprécie dans Ecobâtir et la Confédération terre crue, c’est le fait d’identifier les mots et de les problématiser. De se demander : “C’est quoi, une norme? Qu’est-ce que ça représente ? Comment pouvons-nous faire avec, nous la réapproprier ou nous en affranchir si c’est l’orientation stratégique la plus souhaitable ?” On tente de définir sur quoi se base la confiance et comment on peut la construire autrement. Dans la certification participative, il y a aussi un effort politique de dé-externalisation. Nous avons en partie délégué aux assureurs la responsabilité que la construction tienne, que l’argent soit géré de manière appropriée, que tel projet ou telle pratique soit approuvée. En construisant des guides de bonnes pratiques ou en développant la certification participative, on veut se réapproprier ces rôles.

Les différent.es acteur.ices sont plus ou moins en friction avec les institutions ; certain.es s’alignent par stratégie, d’autres jouent avec les règles. Au sein de la Confédération terre crue, certaines personnes répondent à des marchés publics et sont très en lien avec les institutions. Des projets de la Confédération sont financés en partie par le ministère de la Transition écologique. Certain.es interlocuteur.ices reconnaissent le réel intérêt de ces initiatives, et les assureurs se rendent bien compte que les choses évoluent.

Est-ce que tu vois le lobbying comme étant une démarche potentielle pour élargir nos pratiques constructives?

Il peut y avoir différents types de lobbying, par exemple organiser une conférence quelque part avec des élu.es. Il y a eu des tentatives de faire le lien avec La France Insoumise (LFI) sur la construction en terre crue, pour créer une commission et pousser le “nouveau BTP”, le Bois-Terre-Paille.

Personnellement, j'organise des rencontres professionnelles afin de créer un réseau vivant et d’y insuffler nos valeurs. On construit des narratifs et on communique ensuite sur des sites internet, des flyers, on va les défendre dans des institutions. Ecobâtir, par exemple, fait un peu tout ça. Le réseau a participé à des projets du ministère de la Transition écologique et a fait des prises de paroles qui mêlaient un contenu technique avec un ton ironique ou sarcastique. Par exemple, un label avait été créé, “Reconnu Grenelle Environnement” [aujourd’hui Reconnu Garant de l’Environnement] qui pouvait donner accès à des subventions pour les artisan.es qui font de la réhabilitation. Ecobâtir a rédigé un texte intitulé Reconnu Grenouille de l'environnement, un pastiche qui ridiculise un peu ce label tout en faisant passer un message politique.

Il y a d’autres manières d’entrer en contact avec les institutions et de provoquer des remises en question en les mettant devant le fait accompli. J’en parle un peu dans mon mémoire de master, en particulier autour d’un chantier de construction en pisé réalisé dans le quartier de la Confluence, à Lyon, où les demandes pour l’assurabilité du pisé porteur ont été très exigeantes. Nicolas Meunier, l’artisan principal, a dû faire des réunions au CSTB, défendre son projet dans des grandes institutions et convaincre les acteurs du bien-fondé de sa démarche, ce qui a pris plus d’un an. Je parle également dans mon mémoire d’un autre artisan, Samuel Dugelay, qui a convaincu des maîtrises d’ouvrage publiques de construire des écoles en terre. Ensuite, ça rayonne, ça passe dans des revues, par les habitant.es, qui pour certain.es ont même participé aux projets. Tout ça, c’est une forme de lobbying par le projet, par l’action directe en quelque sorte.

Si par “lobbying” on entend maintenant des personnes qui vont interagir avec les institutions indépendamment des projets, c’est une stratégie qui se déploie surtout au moment des demandes de subventions et que pas mal d’associations utilisent pour assurer leur existence. Une chose qui me frappe avec la Confédération terre crue, c’est qu’il y a beaucoup de bénévoles. Ce sont des personnes qui galèrent à faire tenir leurs entreprises économiquement et qui le soir, à 20h, se connectent à des réunions en visio à 10 personnes pour discuter des problèmes qu’elles rencontrent. C’est aussi parce qu’elles sont prises à la gorge ; il y a une raison militante mais aussi une problématique de subsistance économique.

Ça m'interroge beaucoup sur le fait de faire du lobbying. C’est parfois compliqué de définir des valeurs communes et une vision commune du futur. A un moment, pour faire face aux majors du BTP, tu es obligé.e de faire exister ta voix publiquement, si possible aussi au sein des institutions. Mais c’est une chose qui peut diviser, de savoir comment et avec qui s’allier. Si on prend l’exemple de la recherche académique, ça peut sembler du temps perdu de parler avec un milieu qui, à la fin, a ses propres intérêts. Il nous est demandé, sans cesse et partout, de donner des preuves, parfois inutilement, quand nous sommes juste en train de défendre un patrimoine qui existe déjà ou un savoir-faire qui a longtemps existé.

Bibliographie

[1] Hugo Larroche.« Accompagnement vers une autonomie constructive de l’architecture : quelles solutions pour faciliter une initiative d’autoproduction d’un logement avec des matériaux bio & géo sourcés, en France ? ». Architecture, aménagement de l'espace. 2022. ⟨dumas-03810159⟩

[2] La Facto. « Pour une architecture des communs - Autoconstruction et espaces collectifs. » Etérotopia Editions, Collection RechercheS. 2023

[3] Goizauskas, Jean. « Des règles de l’art en chantier : Enquête sur la (re)connaissance de techniques de maçonnerie à base de terre crue sur deux chantiers de construction neuve en France » Mémoire de Master 2, Muséum National d’Histoire Naturelle, 2019. En ligne

[4] Dugelay, Samuel interviewé par La Facto : «Un maçon mobilisé contre l'industrialisation du matériau terre » 2024. En ligne